Матерый Человечище

«ЧТО ДЕЛАТЬ? – спрашивают и властители, и подчиненные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «Что делать» всегда вопрос о том, что делать с другими, но никто не спрашивает, что делать с самим собой» (11. стр.161).

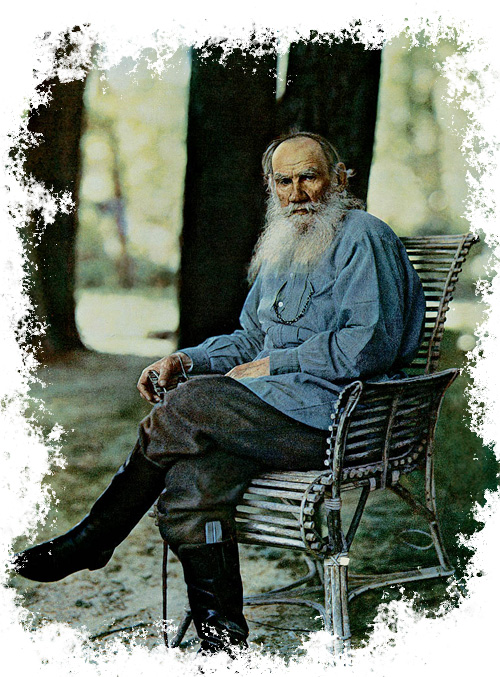

НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

В чем значимость Льва Толстого, которого так высоко ценила русская интеллигенция?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось немного потрудиться и отыскать истинную суть понятия, которое дал вождь российского пролетариата.

Как пишет один из исследователей жизни и творчества Толстого, он был обречен оставаться «зеркалом русской революции» в силу «заидеологизированности», которая делала совершенно невозможным серьезное изучение религиозно-философского воззрения писателя». Каково же оно?

В начале рассмотрим отношение Толстого к национальному вопросу, приведем несколько цитат: «Откуда возьмутся люди, которые без злоупотреблений построят, прибегая к насилию, социалистически праведный строй?» (1\56. стр. 335).

«Мы привыкли и любим жить дурно, за что ни возьмемся, все гадим, а говорим, что хорошо станет жить, когда будет все хорошо устроено. Да как же быть хорошему устройству, когда люди плохие?» (1\37. стр. 57).

«Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекладывай их, нельзя построить дом, так из таких людей невозможно устроить нравственное общество» (1\28 стр. 165).

«Оставьте вы в покое «Россию», то чего нет, а подумайте о том, что есть – о себе, о своей душе» (1\56.стр.360).

«ЧТО ДЕЛАТЬ? – спрашивают и властители, и подчиненные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «Что делать» всегда вопрос о том, что делать с другими, но никто не спрашивает, что делать с самим собой» (11. стр.161).

Глупцы склонны к большим обобщениям, говоря

В начале рассмотрим отношение Толстого к национальному вопросу, приведем несколько цитат: «Откуда возьмутся люди, которые без злоупотреблений построят, прибегая к насилию, социалистически праведный строй?» (1\56. стр. 335).

«Мы привыкли и любим жить дурно, за что ни возьмемся, все гадим, а говорим, что хорошо станет жить, когда будет все хорошо устроено. Да как же быть хорошему устройству, когда люди плохие?» (1\37. стр. 57).

«Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекладывай их, нельзя построить дом, так из таких людей невозможно устроить нравственное общество» (1\28 стр. 165).

«Оставьте вы в покое «Россию», то чего нет, а подумайте о том, что есть – о себе, о своей душе» (1\56.стр.360).

«ЧТО ДЕЛАТЬ? – спрашивают и властители, и подчиненные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «Что делать» всегда вопрос о том, что делать с другими, но никто не спрашивает, что делать с самим собой» (11. стр.161).

Глупцы склонны к большим обобщениям, говоря

о человечестве, о нации, об обществе, цивилизации, забывая о себе; говоря о благе для всех они забывают о своем собственном благе, пытаясь исправить общество, забывают, что начать надо с себя, и, в конечном счете, решая чужие проблемы, забывают о своих собственных, оставляя их нерешенными.

В народе говорят, что чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Основная проблема человечества в том, что люди не знают свое истинное «я», душу. Люди не знают ее потребностей, которые заключаются в бескорыстном любовном служении Богу, создавшего человека по образу и подобию Своему ради любви и Своего счастья. Не познав себя (душу) и не восстановив отношения с Богом, невозможно обрести ни мира, ни счастья для вечной души.

Живое существо (душа) – неотъемлемая частица Бога; ее природа ни с чем несравнима, она божественна. И счастье души в служении Богу. Не познав себя как вечную душу, ее качества, разве можно стать счастливыми? Это все равно, что пить яд вместо нектара.

Только познав душу и восстановив свои отношения с Богом, мы сможем стать совершенными, духовно развитыми, и так принести истинное благо себе, обществу, нации и всем живым существам. Ведь общество и нация, о благе которой мы печемся, состоит из духовных индивидуумов, какими мы сами являемся.

Религиозность для славы, напоказ, для внешнего вида святости не имеют цены, потому что происходят

В народе говорят, что чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Основная проблема человечества в том, что люди не знают свое истинное «я», душу. Люди не знают ее потребностей, которые заключаются в бескорыстном любовном служении Богу, создавшего человека по образу и подобию Своему ради любви и Своего счастья. Не познав себя (душу) и не восстановив отношения с Богом, невозможно обрести ни мира, ни счастья для вечной души.

Живое существо (душа) – неотъемлемая частица Бога; ее природа ни с чем несравнима, она божественна. И счастье души в служении Богу. Не познав себя как вечную душу, ее качества, разве можно стать счастливыми? Это все равно, что пить яд вместо нектара.

Только познав душу и восстановив свои отношения с Богом, мы сможем стать совершенными, духовно развитыми, и так принести истинное благо себе, обществу, нации и всем живым существам. Ведь общество и нация, о благе которой мы печемся, состоит из духовных индивидуумов, какими мы сами являемся.

Религиозность для славы, напоказ, для внешнего вида святости не имеют цены, потому что происходят

от низменных наклонностей человека. Душа идеальна сама по себе, но, забыв Бога, становится добычей зависти жадности и вожделения. В этом причина ее несчастий.

Лев Толстой был одним из адептов этой философии, которая изложена в «Бхагавад-гите», Верховной личностью Бога, Шри Кришной.

Уже в ранних своих литературных произведениях, которые принесли Толстому признание и славу великого литератора, он затрагивал «вопросы о назначении человека, о будущей жизни, и о бессмертии души» (2\1.стр.165).

«Человек рождается не в полной наготе»; обретая духовный опыт, душа, проходит многие и многие рождения, пока не прозреет и не предастся Личности Бога.

Иногда память наших прошлых жизней подходит к дверям нашего нынешнего бытия, и на пороге мы вспоминаем то, что было когда-то в прошлом с нами и не с нами в другую эпоху, в другом месте и при других обстоятельствах. Но мы как вечные души остаемся неизменными. «Для души не существует ни рождения, ни смерти; она вечная, изначальна, всегда существующая не погибает, когда погибает тело» (Бх.г. 2.20).

Знание о душе нельзя назвать «индуизмом» или «православием», ограничивая ее рамками той или иной религии или секты. Это знание принадлежит всем, оно чисто, оно в природе души, потому что духовно, и постижение его – радостно.

Лев Толстой был одним из адептов этой философии, которая изложена в «Бхагавад-гите», Верховной личностью Бога, Шри Кришной.

Уже в ранних своих литературных произведениях, которые принесли Толстому признание и славу великого литератора, он затрагивал «вопросы о назначении человека, о будущей жизни, и о бессмертии души» (2\1.стр.165).

«Человек рождается не в полной наготе»; обретая духовный опыт, душа, проходит многие и многие рождения, пока не прозреет и не предастся Личности Бога.

Иногда память наших прошлых жизней подходит к дверям нашего нынешнего бытия, и на пороге мы вспоминаем то, что было когда-то в прошлом с нами и не с нами в другую эпоху, в другом месте и при других обстоятельствах. Но мы как вечные души остаемся неизменными. «Для души не существует ни рождения, ни смерти; она вечная, изначальна, всегда существующая не погибает, когда погибает тело» (Бх.г. 2.20).

Знание о душе нельзя назвать «индуизмом» или «православием», ограничивая ее рамками той или иной религии или секты. Это знание принадлежит всем, оно чисто, оно в природе души, потому что духовно, и постижение его – радостно.

В «Войне и мире» Наташа говорит Николаю и Соне: « …помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…ведь душа бессмертна…стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила». И Соня отвечала: «…это метампсихоза (переселение души)».

О том же самом автор говорит в «Анне Карениной»; он говорит со страниц своего романа устами своих героев, разбивая церковные догматы. «Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и от чего я не был счастлив прежде?» – этот и другой вопрос Толстого невольно наводит на мысль о глубокой связи сущего бытия и знания, заложенного в бессмертной душе.

Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души; любовь есть сама ее сущность. В этом мире для такой любви нет достойного объекта. Все любить – это, значит, любить Бога во всех Его проявлениях; конечно, любить дорогого человека можно человеческой любовью, но только врага можно любить божественной.

Толстой говорит: «Чтобы стать счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать» («Казаки» 2\3. стр. 256).

В данном случает Толстой говорит о бхакти; не о какой-то религии нашей или вашей, своей или чужой. Он провозглашает надмирную, божественную любовь, человека полностью сознающего Кришну.

О том же самом автор говорит в «Анне Карениной»; он говорит со страниц своего романа устами своих героев, разбивая церковные догматы. «Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и от чего я не был счастлив прежде?» – этот и другой вопрос Толстого невольно наводит на мысль о глубокой связи сущего бытия и знания, заложенного в бессмертной душе.

Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души; любовь есть сама ее сущность. В этом мире для такой любви нет достойного объекта. Все любить – это, значит, любить Бога во всех Его проявлениях; конечно, любить дорогого человека можно человеческой любовью, но только врага можно любить божественной.

Толстой говорит: «Чтобы стать счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать» («Казаки» 2\3. стр. 256).

В данном случает Толстой говорит о бхакти; не о какой-то религии нашей или вашей, своей или чужой. Он провозглашает надмирную, божественную любовь, человека полностью сознающего Кришну.

Люди в этом мире «и борются, и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновенье» («Война и мир» 3\1. стр. 572). «Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости». Поэтому «высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и .т.п., на которые распадается знание умственное.

Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить свою душу, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет божий…»

Чтобы понять глубину философии Толстого, смотреть на его творчество с точки зрения бытописания сцен человеческого бытия не следует. Даже тот, кто считает себя глубоко религиозным человеком, может легко сбиться с пути истины. Когда религия попадает в руки власть имущим, те манипулируют сознанием людей, используя их естественное влечение к Богу, их любовь к Богу, в своих меркантильных целях.

Чтобы избежать ошибок на этом пути необходимо принять авторитет гуру, садху и шастры. Это то, чему учит «Бхагавад-гита» и то, что говорит сам Толстой, являясь для многих своих читателей гуру. То что говорит наш гуру, что говорят другие гуру соответствует тому, что сказано

Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить свою душу, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет божий…»

Чтобы понять глубину философии Толстого, смотреть на его творчество с точки зрения бытописания сцен человеческого бытия не следует. Даже тот, кто считает себя глубоко религиозным человеком, может легко сбиться с пути истины. Когда религия попадает в руки власть имущим, те манипулируют сознанием людей, используя их естественное влечение к Богу, их любовь к Богу, в своих меркантильных целях.

Чтобы избежать ошибок на этом пути необходимо принять авторитет гуру, садху и шастры. Это то, чему учит «Бхагавад-гита» и то, что говорит сам Толстой, являясь для многих своих читателей гуру. То что говорит наш гуру, что говорят другие гуру соответствует тому, что сказано

в ведической шастре, которая является эманацией дыхания предвечного Нарайаны, Верховного владыки всего сущего.

Ваш доброжелатель

Мурали Мохан дас

(опубликовано в maxpark.com 1-4-2018)

Ваш доброжелатель

Мурали Мохан дас

(опубликовано в maxpark.com 1-4-2018)